如果武汉大学认为杨景媛的这篇论文配得上一个硕士学位,那恐怕HR和其他高校在招聘时,就不得不重新衡量“武大硕士”这块招牌的含金量了。

杨某媛的硕士论文引发了我对当前学术评审机制的一些严重担忧。

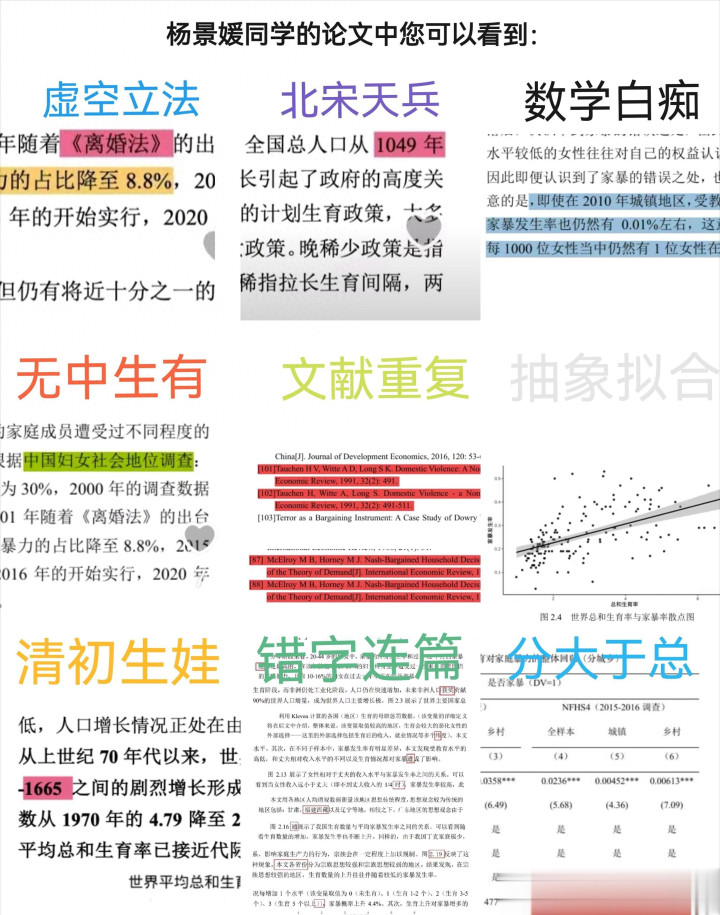

出于好奇,我特意在知网查阅了她的毕业论文,随手翻阅数页,便发现大量逻辑混乱、数据不符、论证缺失等严重问题。不少数据的来源无法核实,部分结论缺乏事实支撑,段落间论述跳跃,语言表述也明显不严谨。整篇论文的整体质量,甚至不及许多本科毕业论文。

网友的总结

引用了一篇化学论文?!!!

不懂数学就不要写非要用到数学的论文

真心建议一句:如果不懂数学,就别硬写非要用数学支撑的论文。公式不是装饰品,符号也不是高大上的代名词。看得懂的人一眼就知道你在“摆造型”,而不是“做研究”。你不懂建模、不清楚变量含义,甚至连最基本的逻辑关系都没理顺,就敢往里塞一堆数学表达式?这种“披着数学外衣的文学创作”,不仅说服不了人,反而让整篇论文的可信度归零。学术讲究的是严谨,不是凑热闹。

然而这样的问题论文却被评为“优秀硕士毕业论文”,不禁令人质疑其导师与评审专家是否真正起到了学术把关的作用。如果所谓的“优秀”也可以建立在逻辑错误、事实失真与空洞表述之上,那么整个学术荣誉体系势必遭遇信任危机。

不可否认,硕士研究生阶段的论文质量普遍参差不齐,大多数论文在理论深度和创新性上难以达到高水平,这是可以理解的。毕竟在学术训练尚不成熟、研究周期有限的情况下,论文内容存在一定的“模板化”与“浅表化”倾向,是当前高等教育普遍面临的问题。

然而,即便如此,学术规范与基本底线仍应得到坚守。若一篇硕士论文在结构格式上存在明显错误,数据分析缺乏真实性,历史事实与法律制度描述严重失实,甚至出现杜撰信息、误导性论断等问题,那么这已不仅是“质量一般”的问题,而是严重偏离了学术基本要求,甚至具备“反面教材”的典型特征。

如此论文若能顺利通过评审,乃至被评为“优秀”,则更值得反思的是整个指导与审核体系是否存在流程失守与标准失衡的问题。这类现象一旦泛化,不仅削弱学术声誉,更可能侵蚀公众对研究生教育质量的基本信任。

如果这样的论文可以轻松过关、甚至获得“优秀”评价,那学术制度本身就值得深刻反思。这不仅关乎一篇论文的得失,更关系到学术的底线、教育的声誉与公众的信任。

武大的沉默令人失望

与当年“肖某性骚扰事件”仅用三天就迅速定性、公开处理不同,这次武汉大学面对一场波及学术诚信、公共道德乃至制度正当性的争议,竟选择了罕见的“全程隐身”战术——不表态、不澄清、不回应。一向反应迅捷的校方,突然变得惜字如金,仿佛只要不说话,风暴就会自动散去。

这种“静默式应对”,说是出人意料,不如说是令人失望。公众并不奢望学校在第一时间给出完美答案,但起码的态度、基本的事实澄清,总该有吧?结果是,眼看舆论越烧越旺,校方却纹丝不动,好似事不关己——要不是论文首页挂着“武汉大学”,人们甚至会怀疑这事和学校半毛钱关系都没有。

更讽刺的是,学校似乎已经把“沉默是金”误读成了“沉默是免责”,殊不知,在全民围观的语境下,这种“放任式沉默”本身就构成了一种不作为,甚至是某种默认。这不只是对制度公信力的消耗,更是对自身声誉的慢性自毁。

堂堂百年名校,面对此等争议,竟然选择一言不发,既不止谣,也不止损,让一场原本可以理性收场的事件,硬生生演变成一次关于“高校担当缺位”的公开反面教材。当年你能三天出手,如今却宁可三十天不吭声,这不是失误,这是选择。

现世报:你若凝视深渊,深渊亦回以凝视

她往别人身上糊泥巴的时候,有没有想过——这手上的脏泥,最先糊满的,恐怕是她自己。

逼着小伙子写那所谓的“道歉信”,字字句句设套埋雷,哪是认错?分明是把人往悬崖上赶。法庭上又开始表演,撒泼打滚、拿死威胁、冲法官泼脏水——这不是“我闹我有理”,而是彻头彻尾地情绪讹诈。

还有那一封封像流水线生产出来的“控诉书”,几天之内狂刷十亿阅读量,哪还容得法官开口、证据落地?早早地就要把人钉在耻辱柱上,宣判生效、盖棺定论,全靠情绪审判。

她算盘打得精:想用这场洪水猛兽,把男人彻底淹没。但她忘了,情绪的闸门一旦打开,奔腾而出的洪流,从不挑性别、不辨是非——它会冲垮一切,也终将卷走她自己。

“He who fights with monsters should be careful lest he thereby become a monster. And if you gaze long into an abyss, the abyss also gazes into you.”

(与恶龙缠斗之人,终将变成恶龙。你若凝视深渊,深渊亦回以凝视。)

宝利配资-配资可信股票配资门户-上海股票配资-在线股票炒股配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。